Хирургическая анатомия печени - топография сегментов

Обновлено: 15.06.2024

Печень занимает правое подреберье, собственную надчревную и сво-ей левой долей частично левую подреберную область.

Скелетотопия (таблица 1)

Таблица 1 — Скелетотопия Правая средняя

Середина расстояния между пупком и мечевидным от-ростком

Сверху печень покрывает купол диафрагмы. На диафрагмальной по-верхности правой доли имеются реберные вдавления (impressiones costalis), на диафрагмальной поверхности левой доли — сердечное вдавление (impressio cardiaca). К висцеральной поверхности печени прилежит ряд органов, оставляющих на ней вдавления.

На правой доле спереди назад имеются ободочно-кишечное (impressio colica), почечное вдавление (impressio renalis), надпочечниковое вдавление (impressio suprarenalis).

Спереди на левой доле имеется желудочное вдавление (impressio gas-trica), а позади него — пищеводное вдавление (impressio oesophagea).

На квадратной доле вблизи ворот печени имеется дуоденальное вдав-ление (impressio duodenalis). На границе правой и квадратной долей имеет-ся ямка желчного пузыря (fossa vesicae felleae).

Паренхима печени снаружи покрыта плотной фиброзной оболочкой, которая вместе с сосудами и желчными протоками вступает в ворота пече-ни, где образует околососудистую фиброзную капсулу (capsula fibrosa perivascularis, Glissoni), покрывающую все более мелкие разветвления пече-ночной артерии, воротной вены, желчных протоков и лимфатических сосудов.

В практической хирургии используется схема деления печени по Куино. Эта схема позволяет выделить участки печени, имеющие независимое от со-седних участков кровоснабжение, желче- и лимфоотток, к каждому из которых, в зависимости от размеров участка (сегмент, сектор, доля), подходит глиссоно-ва ножка, состоящая из ветвей воротной вены, печеночной артерии, лимфати-ческого сосуда и желчного протока. По схеме Куино в печени выделяют 2 до-ли, 5 секторов и 8 сегментов. В долях печени разветвляются соответствующие ветви воротной вены («воротный принцип»). В левой доле выделяют 3 сектора и 4 сегмента, в правой — 2 сектора и также 4 сегмента. Каждый сектор пред-ставляет собой участок печени, в который входят ветвь воротной вены 2-го по-рядка и соответствующая ей ветвь печеночной артерии, а также нервы и выхо-дит секторальный желчный проток. Под печеночным сегментом понимают участок печеночной паренхимы, окружающий ветвь воротной вены 3-го по-рядка, соответствующие ей ветвь печеночной артерии и желчный проток.

Границы секторов и сегментов могут быть уточнены в ходе операции путем пережатия соответствующей сосудисто-секреторной ножки, что со-провождается изменением цвета ишемизированной части органа.

Отношение к брюшине и связочный аппарат

Печень располагается мезоперитонеально. Верхняя поверхность ее полно-стью покрыта брюшиной; на нижней поверхности брюшинный покров отсутст-вует только в области расположения борозд; задняя поверхность лишена брю-шинного покрова на значительном протяжении (внебрюшинное поле печени).

Брюшина, покрывающая печень, переходит на соседние органы и в местах перехода образует связки.

Различают следующие связки печени:

— Венечная связка печени (lig. coronarium hepatis) направляется от нижней поверхности диафрагмы к выпуклой поверхности печени и располагается во фронтальной плоскости на границе перехода верхней поверх-ности печени в заднюю.

— Серповидная связка (lig. falciforme hepatis) натянута в сагиттальной плоскости между диафрагмой и выпуклой поверхностью печени.

В свободном переднем крае серповидной связки проходит круглая связ-ка печени, которая направляется от пупка к левой ветви воротной вены и за-легает в передней части левой продольной борозды. В период внутриутроб-ного развития плода в ней располагаются 2 пупочные артерии и вена, прини-мающая артериальную кровь от плаценты. После рождения эта вена посте-пенно редуцируется и превращается в плотный соединительнотканный тяж.

— Левая треугольная связка (lig. triangulare sinistrum) натянута между нижней поверхностью диафрагмы и выпуклой поверхностью левой доли печени. Она хорошо видна в том случае, если левую долю печени оттянуть книзу и вправо, а реберную дугу несколько приподнять кверху.

— Правая треугольная связка (lig. triangulare dextrum) располагается справа между диафрагмой и правой долей печени. Она менее развита, чем левая треугольная связка, и иногда совершенно отсутствует.

Кроме этого, выделяют печеночно-почечную связку (lig. hepatorenale), печеночно-желудочную связку (lig. hepatogastricum), печеночно-12-перстную связку (lig. hepatoduodenale), см. выше.

Фиксация печени осуществляется за счет сращения ее задней поверх-ности с диафрагмой и нижней полой веной, поддерживающего связочного аппарата и внутрибрюшного давления.

Кровь к печени поступает из 2-х источников: печеночной артерии и воротной вены.

Артериальное кровоснабжение осуществляется, главным образом, из общей печеночной артерии (a. hepatica communis), которая обычно отходит от чревной артерии и располагается в забрюшинном пространстве вдоль верхнего края поджелудочной железы. По мере приближения к печеночно-12-перстной связке общая печеночная артерия отклоняется кпереди и на уровне верхней полуокружности привратника или несколько вправо от него (1-2 см) делится на 2 ветви: собственную печеночную и желудочно-12-перстную артерии.

Нередко в артериальном кровоснабжении печени принимают участие до-бавочные печеночные артерии. Такие артерии встречаются в 30 % случаев.

Добавочные печеночные артерии отходят от чревной, левой желудочной, верхней брыжеечной и желудочно-12-перстной артерий. В редких случаях они отходят от диафрагмальной артерии, а также непосредственно от аорты.

Если добавочная печеночная артерия отходит от левой желудочной артерии (19 %), то она располагается в толще левой части печеночно-желудочной связки вблизи кардии и, приближаясь к нижней поверхности печени, вступает в паренхиму печени спереди или сзади от левой ветви во-ротной вены, кровоснабжая левую, квадратную и хвостатую доли. Диаметр этой артерии непостоянен и колеблется в пределах 0,1-0,5 см. При мобилизации желудка по малой кривизне в случае резекции его следу-ет помнить, что пересечение этой артерии может осложниться некрозом печени.

Воротная вена (v. portae), несущая венозную кровь из полых и непар-ных органов брюшной полости, формируется позади поджелудочной железы, на границе перехода головки в тело железы, соответственно I поясничному позвонку. Количество корней воротной вены колеблется от 2-х до 4-х. Кор-нями ее наиболее часто являются верхняя брыжеечная и селезеночная ве-ны (72 %). Гораздо реже принимают участие в образовании воротной вены нижняя брыжеечная, левая желудочная и средняя ободочная вены.

Венозный отток осуществляется печеночными венами (vv. hepaticae) (чаще их бывает 3, реже 2, 4 или 5), которые впадают в нижнюю полую ве-ну вблизи прохождения ее через отверстие диафрагмы. Довольно редко наблюдается самостоятельное впадение печеночных вен в правое предсер-дие (М. А. Тихомиров).

Лимфатические сосуды печени подразделяются на поверхностные и глубокие. Глубокие сосуды, в свою очередь, делятся на восходящие и нис-ходящие. Поверхностные лимфатические сосуды направляются вдоль пе-ченочных вен к задней поверхности печени; вместе с поверхностными со-судами, собирающими лимфу от верхней поверхности печени, они идут к лимфатическим узлам грудной полости. На своем пути эти сосуды пробо-дают диафрагму или проходят через щели и отверстия в ней (hiatus aorticus, foramen v. cavae и др.). В грудной полости лимфатические сосуды пе-чени впадают в межреберные, диафрагмальные (околоперикардиальные) и задние средостенные (околопищеводные) лимфатические узлы (Д. А. Жданов).

Нисходящие лимфатические сосуды идут вдоль разветвлений ворот-ной вены, печеночной артерии и желчных протоков. Они вместе с поверх-ностными лимфатическими сосудами нижней поверхности печени направ-ляются к печеночным лимфатическим узлам, расположенным по ходу соб-ственной и общей печеночной артерии, левой желудочной артерии, а также к узлам, окружающим аорту и нижнюю полую вену. Выносящие лимфати-ческие сосуды этих узлов направляются к чревным узлам, окружающим одноименную артерию (Д. А. Жданов).

Иннервация печени осуществляется блуждающими нервами, чревным сплетением и правым диафрагмальным нервом.

Хирургическая анатомия печени - топография сегментов

Печень имеет четко выраженное сегментарное строение, которое в основном определяется архитектоникой печеночных вен и сопутствующих им желчных протоков.

Для хирургии повреждений имеет значение тот факт, что каждый сегмент печени и каждая доля имеют в большинстве случаев одну сосудисто-секреторную ножку, окруженную соединительно-тканной оболочкой (капсула Глиссона), что при вмешательстве по поводу ранения печени дает возможность быстро выделить ножку сегмента.

Правая печеночная вена структурирует два заднебоковых сегмента (VI и VII) и два переднемедиальных (V и VIII). Левая печеночная вена определяет границы двух передних сегментов (III и IV) и одного заднего (II). Что касается I сегмента (так называемая доля Шпигеля), то этот задний сегмент прилежит непосредственно к нижней полой вене. Каждому сегменту соответствует свой желчный проток, которые потом сливаются в правый и левый долевые желчные протоки.

а — сегменты печени (I-VIII); б — архитектоника сосудов и связки печени:

1 — нижняя полая вена.

Печеночные вены: 2 — правая; 3 — средняя, 4 — левая.

Воротная вена: 5 — основной ствол; 6 — правая ветвь; 7 — левая ветвь.

Связки печени: 8 — левая треугольная; 9 — коронарная; 10 — правая треугольная; 11 — серповидная; 12 — круглая

Воротная вена представляет собой также бесклапанный тонкостенный сосуд диаметром около 8 мм, через который проходит 75% всей поступающей в печень крови. В воротах печени она делится на правую и левую ветви, которые затем переходят в сложную капиллярную систему, обеспечивая основные обменные процессы.

При ранениях живота следует учитывать взаимоотношение ствола воротной вены и головки поджелудочной железы: в 35 % случаев вена находится позади головки, в 42% случаев — частично в паренхиме головки и в 23% случаев она проходит в толще паренхимы головки поджелудочной железы.

Артериальное кровоснабжение печени осуществляется через общую печеночную артерию, которая, являясь крупной ветвью (0,5-0,8 см в диаметре) чревного ствола, проходит по правой внутренней ножке диафрагмы вдоль верхнего края поджелудочной железы до печеночно-двенадцатиперстной связки, где на уровне привратника, не доходя на 1-1,5 см до стенки общего желчного протока, делится на a. gastroduodenalis и собственно печеночную артерию (a. hepatica propria).

Диаметр собственной печеночной артерии колеблется от 3 до 6 мм, длина от 0,5 до 3 см. В самом начале от нее отходит правая желудочная артерия, а собственная печеночная артерия идет в составе иеченочно-двенадцатиперстной связки глубже холедоха и впереди воротной вены, разделяясь затем на правую и левую ветви. Правая печеночная артерия диаметром 2-4 мм и длиной от 2 до 4 см снабжает правую долю печени и желчный пузырь, левая (несколько тоньше и короче) снабжает левую долю.

Следует помнить, что в воротах печени на уровне глиссоновой капсулы обе ветви печеночной артерии дают множество мелких ветвей, образующих густую сеть коллатералей, что требует тщательного выполнения гемостаза в этой области.

Кроме того, архитектоника сосудов печени и их взаимоотношение с желчными протоками (особенно это касается правой печеночной артерии) достаточно изменчивы, и при хирургических манипуляциях в области ворот необходимо предельное внимание и тщательная препаровка под контролем зрения.

Учебное видео сегментарное строение печени на схеме

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Печень — непарный орган, занимающий область правого поддиафрагмального пространства. Левым краем она заходит частично и в левое поддиафрагмальное пространство. Масса печени взрослого человека — примерно 1 500 г. Эта величина может значительно варьировать при различных патологических процессах, как в сторону увеличения (опухоли, паразитарные заболевания), так и в сторону уменьшения (атрофический цирроз).

Занимая зону правого поддиафрагмального пространства, печень соприкасается с рядом важных образований этой области — диафрагмой, желудком, двенадцатиперстной кишкой, головкой поджелудочной железы, поперечно-ободочной кишкой, правым надпочечником и почкой.

Топография печени

При развитии патологических процессов они могут вовлекать соседние органы (гнойные заболевания, опухоли, альвеококкоз), а при поражении этих органов печень может вторично вовлекаться в патологический процесс.

Печень почти полностью покрыта брюшинным листком. Последний отсутствует по ходу связок, прикрепляющих орган к диафрагме, в зоне вхождения в нее сосудов и выхода желчных путей (глиссоновы ворота) и на небольшом трапециевидном участке задних отделов, где она непосредственно соприкасается с забрюшинной клетчаткой. В этой зоне через ложе резецированного XII ребра или через подреберный разрез справа возможно осуществить внебрюшинный доступ к задним отделам органа, в частности для вскрытия и дренирования гнойников задней локализации.

На нижней поверхности органа, примерно в центре, находится место вхождения в печень крупных сосудов и выхода желчных путей — глиссоновы ворота. Артериальная кровь поступает в печень по собственной печеночной артерии (a. hepaticapropria) и по воротной вене (v. portae). Количественное соотношение крови, поступившей в печень через эти сосуды, примерно таково, что около 25% протекает по печеночной артерии и 75% — по воротной вене.

По данным большинства исследователей, только в 2/3 случаев печеночная артерия и воротная вена делятся в воротах на правую и левую ветви. Иногда встречаются другие варианты, частота которых колеблется. По данным B.C. Шапкина, бифуркация воротной вены встречается в 86%, трифуркация — в 6,55%, а квадрифуркация — в 1,58% наблюдений. Бифуркация печеночной артерии встречается в 66%.

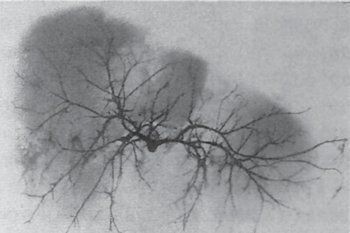

Артерии печени (коррозионный препарат)

Отток крови от печени происходит через систему трех печеночных вен, которые, сближаясь между собой на задней поверхности печени, впадают в нижнюю полую вену, проходящую в одноименной борозде на границе правой и левой половин печени. Проходящие вне печени участки тонкостенных печеночных вен очень короткие (2-8 мм), что весьма осложняет их изолированную лигатуру и часто ведет к повреждению стенок сосудов при попытках их изолированной перевязки. Удобнее лигировать их через ткань печени [Крылова, 1963].

Правый и левый желчные протоки, дренирующие соответствующие половины органа, в 75% сливаются в печеночный проток в воротах.

С практической точки зрения следует учитывать факт расположения крупных сосудисто-протоковых структур печени ближе к ее нижней поверхности. Эти образования лежат на глубине 1,5—2 см от поверхности, что следует учитывать при оперативных вмешательствах. С диафрагмальной же поверхности печени на значительной глубине встречаются лишь сосуды и протоки 3-4-го порядка.

Лимфоотток от печени осуществляется через лимфатические узлы ворот, печеночно-двенадцатиперстной связки и забрюшинного пространства.

Иннервация печени происходит за счет печеночных сплетений брюшной полости с участием нерва Латарже от переднего ствола блуждающею нерва.

Дупликатуры брюшины, переходящие на печень с диафрагмы и органов брюшной полости, образуют связочный аппарат, фиксирующий орган к диафрагме, задней брюшной стенке и связывающий печень с желудком и двенадцатиперстной кишкой. К диафрагме печень прикрепляется с помощью серповидной, полулунной и треугольной связок, которые не соответствуют структурным элементам органа и выполняют только функции его фиксации.

От ворот к области двенадцатиперстной кишки проходит имеющая большое практическое значение печеночно-двенадцатиперстная связка (lig. hepato-duodenale), свободный край которой ограничивает спереди отверстие, ведущее в полость малого сальника (foramen Winzlomi), а в толще ее проходят жизненно важные образования глиссоновых ворот (печеночная артерия, воротная вена и общий желчный проток). Влево печеночно-двенадцатиперстная связка переходит в печеночно-желудочную, составляющую значительную часть малого сальника.

От внутренней поверхности пупка к области глиссоновых ворот тянется шнуровидная связка — круглая связка печени (lig. teres hepatis). В толще ее залегает пупочная вена (v. umbilicalis), впадающая в основной ствол или левую ветвь воротной вены. В связи с тем, что этот сосуд после рождения облитерируется только на 1-2 см от пупка, возможно его бужирование и прямое проникновение в воротную систему с целью контрастного исследования, манометрии или инфузии лекарственных веществ [Довинер Д.Г., 1954; Островерхов Г.Е., Никольский АД., 1964; Gonsales-Carbalhaes О., 1959].

По кровоснабжению печень можно разделить на две большие части. Границей между ними является гипотетическая плоскость, проходящая через верхушку желчного пузыря и нижнюю полую вену. Эта плоскость несколько наклонена влево и проходит через такую же гипотетическую линию Rex—Cantle. Каждая половина органа имеет автономное кровоснабжение и отток крови и желчи. В свою очередь, правая и левая половины печени делятся на четыре сегмента каждая. С небольшими деталями эти схемы повторяют друг друга.

Практически важна топография сосудисто-протоковых структур каждого сегмента (входящих в него сосудов и протоков). Эта топография описана несколькими авторами [Умбрумянц О.А., 1968; Patel J., LegerL., 1975].

Линия Rex—Cantle

Сегменты печени по М. Reifferscheid (1957) (вид снизу)

Сегменты печени по М. Reifferscheid (1957) (вид спереди)

Сегменты печени по С. Couinaud (1957) (вид спереди)

Сегменты печени по С. Couinaud (1957) (вид снизу)

Нельзя обойти факт значительной вариабельности трубчатых структур печени, отмеченный многими исследователями, а также того, что они подвергаются существенным изменениям под влиянием патологических процессов (опухоли, паразитарные заболевания, цирроз). Исследование этих образований при раке, альвеококкозе и циррозе А.С. Ялынским (1975) было, пожалуй, одним из первых. Проведенные им исследования с наливкой и последующим контрастированием сосудисто-протоковых структур печени при очаговых поражениях и циррозе показали значительную вариабельность этих образований.

Необходимо подчеркнуть перспективность подобных исследований для целей практической хирургии. Вместе с тем отличное знание внутриорганных образований печени совершенно необходимо для осуществления современных вмешательств на этом органе по любой методике. Существенно также знание проекции сосудисто-протоковых структур печени на ее поверхность, что особенно важно для осуществления вмешательств по отведению желчи.

Читайте также:

- В РФ временно закроют ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры

- ВОЗ обновила руководство по лечению коронавируса

- Многоразовые подгузники: какие бывают, в чем их плюсы и минусы

- Осмотический и гидростатический потенциал растений.

- Перемещение зубов при патологии пародонта. Шатание зубов при пародонтите